重寻李青崖 道一声“辛苦”:从法语译莫泊桑第一人

李青崖这个名字,第一次见是好多年前,在旧报刊史料中。那时我还在学校做关于旧上海文人交际场的论文,看到他的名字屡屡被统计出现在一列长长的名单中,和曾朴、张若谷、林微音、邵洵美、傅彦长、滕固、章克标、徐悲鸿等人并列,作为某某时髦茶室或咖啡厅的常客。和其他人比,这位李青崖没有留下太多著述文字,因此当时并没被我作为“重点对象”去多加探寻,且想当然地以为他的风格做派大约也是和这些人中的许多位一样,是彼一时追慕洋派的海上“名流”。

一直到最近,藉由郑州大学出版社最新出版的一套《李青崖译文集》,细细去搜寻其人其迹,才发现自己曾经对李青崖有着十分狭隘的误解。他是一个远比想象中丰富的人,一生经历了跌宕的大半个二十世纪,甚至还曾数次参与到时代风云的重要节点中,与近现代史的多位大人物关系匪浅,然而风云掀起巨浪,他却如水上的波纹散去,静默如初;最终称名并度过一生的,则是一个最纯粹的身份——法语文学译者,莫泊桑全集才是他一生的目标。

在法语文学进入中国的旅程中,李青崖不啻是最早期的先行者之一,但种种原因,让他的名字尘封多年,令今天的许多人颇感陌生。当今著名译者、华东师范大学法语系教授袁筱一有感于此,为李青崖译文集所作序言标题即是“翻译史欠青崖先生一声‘辛苦’”。而或许,欠一声“辛苦”的又绝非仅是翻译界。

1925年在湖南的李青崖

出国留洋弃理从文

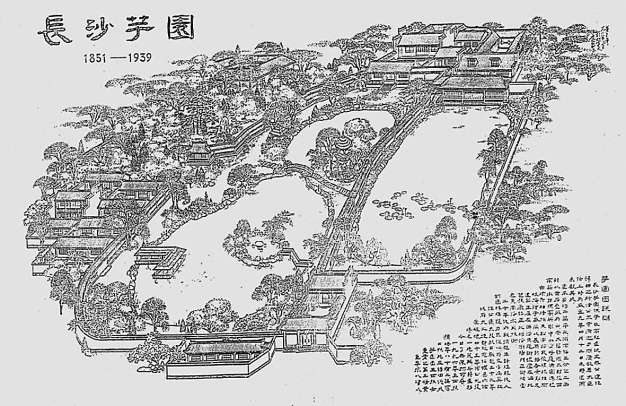

李青崖,名允,以号行。1886年,他出生于湖南长沙芋园。芋园是由其高祖父李星沅所建的私人宅园,风光优美,在长沙声名远扬。

李家累世为官,声名显赫,并有文才。高祖父李星沅是晚清重臣、位高权重的两江总督,曾参与第一次鸦片战争和对太平天国作战;其孙李辅耀,也即李青崖祖父,亦德高望重,曾任杭嘉湖道台,主持修建完成了钱塘江海塘。另一件垂名之事是将位于西湖孤山的产业赠予西泠印社,使其有了立足之地。后来李青崖与妻子吴琴清的结婚地点就在西泠印社社址,吴琴清亦出身望族。

由李青崖高祖父李星沅所建的李氏长沙芋园,一度成为湖南进步师生交流场所。

李青崖是长孙,自小在祖父身边生活,耳濡目染。李辅耀思想开化,以新学为富国强兵之道,科举未废除之际,便将李青崖送进新式学堂上海震旦学院,同时将孙媳吴琴清送入美国人办的苏州景海女中求学。震旦由法国天主教会资助,以法文教学,为李青崖打下良好的语言基础。后来马相伯神父不满法国教会干预,从震旦出走创立复旦学院(复旦大学前身),李青崖亦拥戴前往,成为复旦的首届学生,读土木科。

1907年秋,李青崖考取官费留学,赴比利时列日大学攻读采矿。据李青崖之孙李巨川所记述,1982年,其家人在比利时游览时曾造访列日大学,从历届学生档案中觅得李青崖的相关资料,课表显示,当年李青崖曾选修过法国文学课。李巨川推测,这当是祖父与法国文学、与莫泊桑结缘的起点。

辛亥革命次年,李青崖学成归国。检视他回国之初的履历,很长时间里依然是与他的理工科专业相关的:先是在湖南高等师范学校教化学和矿物学,并在湖南第一师范学校兼课;随后担任过陇海铁路工程局技术员、山西省矿物科技术员;之后又回长沙,在几所工商业学校教矿物学、物理学、法文等。一直到上世纪二十年代中后期,才完全转向了文学和文学教育。其中原因,一方面是兴趣,另一方面也是因为其时中国贫弱,工程技术难有施展之地。事实上,这条“弃理从文”的路径,在“五四”一代作家中相当普遍。据严家炎先生统计,受实业救国思潮影响,这批作家在学校里所学大多是理工农医等“实用”专业,真正学文学艺术的反而不多,像鲁迅、郁达夫、郭沫若学的都是医学,周作人学土木,郑振铎学铁路,胡适最初也学的是农学等等。他们不约而同或相互召唤着,发现了文字在更高层面上启迪民智的作用,最终走到了共同的道路上来。

李青崖也是有迹可循的。1919年,他加入由同仁徐特立等发起的学术团体湖南健学会。学会要求会员们读完一定数量的书并做汇报交流,李青崖原想做西方新思想方面的研究,苦于湖南偏僻,无法找到太多资料,便临时改题为“十九世纪法兰西文学研究”。虽有偶然成分,确可见其兴趣所在,大约也和留学时修习的课程有关。在这前后,李青崖运用他的法语能力开始翻译一些文学作品,首先选择的便是有“短篇小说之王”称号的莫泊桑的作品。1921年,他加入了由周作人、郑振铎、沈雁冰(茅盾)等人发起的文学研究会。

莫泊桑(1850年8月5日-1893年7月6日)

芋园见证时代风云

虽然从上世纪二十年代初开始,李青崖的志趣逐渐转移到文学翻译上来,但他却并非纯然的埋首书斋之人。和其祖父李辅耀一样,他对社会变革也怀有很大的兴趣或者说责任感,观其一生,有数个值得标注的交汇点。

李青崖回到长沙后,在湖南第一师范学校当过一段时间教员,在这里,他见证了未来将与中国息息相关的一批青年人的成长。当时湖南一师人才济济,除了李青崖,教员中有杨树达、杨昌济、黎锦熙、徐特立、曾运乾等有名的新派学者,学生中有毛泽东、蔡和森、萧子升等佼佼者,彼此交往密切。李青崖还将所居芋园的几间空房借与杨昌济、黎锦熙等作为教师宿舍,师生们便更是常常来到这里交流,结社,做研究,办刊物,毛泽东和杨开慧也是在李氏芋园结识的。在这批师生的推动下,湖南成为响应新文化运动最积极的省份之一。

当时留法勤工俭学风潮兴起,李青崖很支持学生们出去看看。作为唯一从海外留学归来、精通法语的教师,他和徐特立一起开办了法语研究会和留法预备班,并常常去给学生们讲课,为他们巩固法语基础,开阔眼界。

在帮助蔡和森等同学筹备留法勤工俭学的同时,毛泽东本人却因对中国问题更关心,最终留在了国内。1919年,26岁的他锋芒初露,组织了驱逐皖系军阀张敬尧的“驱张”运动,少有人知的是,李青崖也在其中尽了很大一份力。毛泽东和一师教师易培基赴京请愿前,李青崖出于支持,特为他们联系了时任北洋政府京都市政督办公署坐办的吴瀛。吴瀛正是吴琴清的弟弟,也是剧作家吴祖光和音乐家吴祖强的父亲,后来配合易培基创建了故宫博物院。吴瀛受到姐夫重托,为毛泽东等人安排了在京的食宿,并引荐他们见到了时任北洋政府审计院院长的政治家庄蕴宽,庄蕴宽随即面陈总统徐世昌,内外斡旋,最终迫使政府采取行动,“驱张”取得胜利。

李青崖自己,则依然在从事文化事业。他和文学研究会同仁赵景深在长沙组织了湖光文学社,办杂志,发展社员。直到1926年北伐,他投笔从戎,参加了国民革命军,兼任随军记者。随军到武汉后,被派任京汉铁路局总务处长,又因随之而来的白色恐怖脱离公职。据李巨川透露,这和罗黑芷一事有关。罗黑芷是湖光文学社的优秀青年作家,因写小说讥讽时政被疑为共产党,被关押拷打致死。李青崖义愤填膺,公开发表文章直刺湖南执政者唐生智,而唐生智亦是李青崖在国民革命军的上司。这让李青崖在湖南、湖北都无法立足,只好辞职,举家迁往上海,隐居在上海近郊的宝山县城。

在上海宝山,环境较为安定,李青崖重新回到了文学上来,专心从事了一段时间的翻译工作,并负责文学研究会刊物《文学周报》的编辑。1931年起,受聘担任复旦大学和大夏大学(华东师范大学前身)教授,开设文学课程。然而好景不长,随着抗战爆发,上海陷落,复旦和大夏大学合并为联合大学内迁,李青崖随联大一部分迁往贵阳,任中文系主任。在贵阳,李青崖和复旦教授谢六逸、贵州乡土文学作家蹇先艾会合起来,组织“每周文艺社”,开辟专刊,宣传抗日。1940年,他们又组建了“中华全国文艺界抗敌协会贵阳分会”,李青崖任理事,协助开展抗日救亡工作。

抗战胜利后,李青崖回到上海继续工作,并主持了林语堂先前所创立的《论语》杂志的复刊。不久后,却因老板邵洵美执意要撤掉一篇有讥讽当局色彩的左倾杂文,李青崖感到编辑自主权被干涉,愤而辞职,重新专注于翻译与文学教育事业。

纵览李青崖的一生,始终似与近现代中国的变革同行,甚至数次直接参与到这些重大变革的节点中去。这自然和他出身名门望族有关,但必然也出于他自己对国家社会的热忱本心。然而尽管如此,他的身份不是革命者,亦不属于一般认知的“革命作家”——我们看到,更多时候,他似乎都作为一个勤勤恳恳的铺路搭桥者,用文学、用教育实践着他的理想,而这也才是他的“正轨”,是他真正依存、信赖并相伴一生的。正如其孙李巨川所说,祖父一生,归根结底是个“富有家国情怀的普通文化人”。

李青崖

从法语译莫泊桑第一人

李青崖的翻译事业,据李巨川推测,应始于他1921年加入文学研究会前后。当时文学研究会倡导白话文学,却一时缺乏创作实践成果,包括李青崖在内的会员便着手用白话翻译介绍了大量外国文学,这也是文研会的宗旨之一。从其后人统计的李青崖译著目录可以看到,从最开始,莫泊桑便是他重要的翻译对象。

1923年,李青崖将他在各处零散发表的莫泊桑短篇小说译作汇集起来,编成《莫泊桑短篇小说集(一)》,作为文学研究会丛书,由商务印书馆出版,这也是他的第一个译作集。李青崖好友、著名语言文字学家杨树达为之作序,表示“希望青崖出版这册子以后,还继续不断地将莫泊桑著作都译出来,使国中有文学兴味的人,个个都能饱饱地领略莫泊桑著作的风味,那就是很有贡献的工作了”。李青崖不负厚望,1925年、1926年,又接连出版了第二、三集。《莫泊桑短篇小说集(一)》再版时,被当局删掉了六个短篇小说,远在北京的文学研究会成员俞平伯、叶圣陶、朱自清自负盈亏,慷慨支援,立刻把它们另结一集出版,名为《髭须》。

李青崖所译《莫泊桑短篇小说集》书影,作为文学研究会丛书之一,由商务印书馆出版。

翻译莫泊桑,李青崖并不是第一人。据有关研究爬梳,早在1904年就由陈景韩翻译了莫泊桑短篇《义勇军》(今译《俘虏》),至民国初年,以周瘦鹃为代表的鸳鸯蝴蝶派对莫泊桑亦钟爱有加,翻译了其多个短篇。不过,以上这些基本多是文言译本,且从外文转译,又有外国文学最初翻译入中国时普遍的为迎合读者猎奇趣味而随意改写、曲译之弊,莫泊桑的译名也有毛白氏、莫柏霜、摩泊商、莫泊三等多种。五四新文化运动兴起后,翻译外国文学成为一时之盛,莫泊桑作为逝去年代不久的法国现实主义代表作家,进入了中国新文学作家视野,胡适、沈雁冰、李劼人、耿济之等都有过零星翻译。

李青崖虽不居首功,却能后来居上,成为民国时期最著名的莫泊桑译者,其主要原因,一是他是第一个从法语直译的译者,且采用通俗易晓的白话文,译文质量高,二则是他长久坚持,以系统翻译莫泊桑全集为终身目标。据学者陈子善考证,现在通行的译名“莫泊桑”,即来自李青崖的确立。

李青崖“译”却很少“作”,但从杨树达的序中,或可得窥一二。杨树达说,他在外国小说里最喜欢读莫泊桑,其描写精细工巧,尤在乎“观察力和想象力的微妙”,且内容惊心动魄,“能够打入人心的最深之层”,并称李青崖为“同好”。这大概能代表当时广泛的阅读感受。莫泊桑小说情节曲折丰富,且以中短篇为主,便于报刊发表,自然都令其受到读者、译者欢迎;此外格外重要的一点还在于,其典型的批判现实主义、自然主义倾向,《羊脂球》《我的叔叔于勒》等作品中对底层人的同情关怀,正与当时文学研究会提倡的“为人生而艺术”、关注社会现实问题相契合,故为这一派所推崇。

除了杨树达等朋友的鼓励,李青崖立下翻译莫泊桑全集的志愿,和曾朴也有很大关系。曾朴是晚清四大谴责小说之一的《孽海花》的作者,也是一位著名法语译者,成系统地引进翻译了雨果的作品。李青崖和曾朴有交往,决心以他为榜样,把自己所喜爱的莫泊桑作品全面介绍进来。此后的人生,无论经历怎样的波折风浪,他都未曾动摇这个志愿。

终生向莫泊桑全集靠近

志愿虽立,翻译莫泊桑全集的过程,却格外波折多舛。

继商务印书馆出了三个短篇小说集后,从湖南搬家到上海时,经赵景深牵线,李青崖和北新书局签订了翻译莫泊桑全集的合同(赵景深是北新书局老板李小峰的妹夫),让他得以暂为安身立命。北新书局打出广告,声称将分20册陆续出齐。到1930年底,共出9册,广受欢迎。但由于北新书局对译者的条件过于苛刻,李青崖与其合作并不愉快,加之北新书局本身多次被当局查封,这个出版计划最终流产了。

1937年淞沪会战开始,李青崖位于上海江湾的寓所被日本飞机炸毁。随复旦-大夏联合大学向内地撤退时,他宁愿舍弃许多家当,也坚持要将一套法文版莫泊桑全集带上路。据李巨川描述,这套书是铜版纸印刷,重达十几公斤,祖父母一路肩扛手提,历经艰难,终于将其迢迢带到贵阳,可见这是他视之为生命之物。这是关于李青崖常被讲起的一个故事。1938年,商务印书馆再出两册李译莫泊桑短篇集,惜因战争再次搁置。

在动荡时局中,尽管出版无望,李青崖却始终没有停下译笔。一直到新中国成立后,在上海市长陈毅亲聘下,他离开复旦大学,出任上海文史馆副馆长,安定又欣欣向荣的环境激发了他为国家文化事业尽力的热情,也为他夙愿的实现创造了条件。李巨川当时和父母住在苏州,每个寒暑假都回上海和祖父母生活,他记得,酷热的伏暑中,总看见祖父把公寓门窗都打开,甚至搬张小凳坐在走廊中,肩上像普通工人一样搭着条湿毛巾,汗流浃背地长时间赤膊伏案工作。1956年到1958年,新成立不久的上海新文艺出版社接连出版了李青崖翻译的莫泊桑长篇小说《俊友》《温泉》《人生》和《莫泊桑中短篇小说选集》。

1980年由上海译文出版社出版的李青崖译莫泊桑《俊友》。

眼看离目标完成近在咫尺,1966年9月的一天,一群暴徒闯入家中,抄走了李青崖的大量外文书籍手稿,幸亏文史馆及时干预,后来这些资料被完整封存而没有被毁坏。但多年心血经此一掠,令李青崖一病不起,被迫放弃工作,1969年7月31日因肺癌病逝,终年83岁。一直到1979年,李巨川才代表李家,领回了李青崖十几年前被抄走的书籍手稿。李巨川还记得,当时他借了一辆自行车去,只要能对上祖父名字的书堆,就爬进去,凭借印章、字迹一本本翻找。残缺不全的译稿,经过家人长期精心校补整理,终于在上世纪90年代初,由湖南文艺出版社出版了李青崖翻译的《莫泊桑短篇小说全集》(共四卷)和《莫泊桑长篇小说全集》(共两卷),其中长篇小说集的译者署名为李青崖及幼子李庠。

经历多年波折,李青崖翻译完成了莫泊桑的全部三百篇中短篇小说,而距翻译其全集目标的实现仅距数步,殊为可惜。而除了莫泊桑,李青崖也翻译了不少其他的法语作品,如莫泊桑老师福楼拜的《包法利夫人》,李译为福罗贝尔的《波华荔夫人传》,出版于1927年,早于后来通行的李健吾译本。此外还有左拉《饕餮的巴黎》、大仲马《三个火枪手》、法朗士《波纳尔之罪》等。

但也有不翻译的——抗战之前,有人请他翻译雷马克的《西线无战事》,但李青崖拒绝了,理由是这本书虽是名著却是反战的,而当前的中国正饱受侵略,不需要这样描绘战争恐怖的作品。他转而翻译了宣扬民族意识的小说集《俘虏》,该书由左拉、莫泊桑、都德等著,中译本出版时冠以“法国短篇敌忾小说”之名,以鼓舞国人抗日热情。作为一个低调的译者,李青崖对自己的译事虽从来不多置评,但无疑,他的选择包含着他的立场和倾向。

李青崖、妻子吴琴清和晚辈合照,后左为李巨川。

白话译文的历史印记

回顾研究莫泊桑包括福楼拜等法国作家在中国的译介传播史,李青崖都是重镇般的存在,但可惜的是,今天熟悉李青崖的读者渐渐不多了。一个原因是时代造成的,他在文化青黄不接的时候带着遗憾去世了,错过了向当代读者介绍的最好时机;而另一个原因,只好归于他从事得太“早”了,那时白话文尚刚刚起步,用白话文翻译外国文学更是处于摸索中,以致今天读起来,那些欧化的句式、早期白话文的生涩感和充满时代气息的措辞会让我们感到有些距离,不若之后涌现的多种其他译本读起来贴近和流畅。

但正如李巨川所说,“拿一百年以后的尺度去量,不一定是好办法”,这都不应视作李青崖翻译本身的问题;相反,按照著名法语翻译家郭宏安在《李青崖译文集》导读中的对照分析,比起早先的曲译之风,李青崖的翻译是十分符合严复所提“信、达、雅”的标准的,恪守“一句挨一句翻”的译者准则,而也正是经由他系统、严谨的译介,莫泊桑得以很早并全面地进入中国,对众多中国现代作家产生了很大影响。陈子善提到,鲁迅就收藏了五本李译莫泊桑,现存鲁博。而当代著名法语译者余中先也在译文集序言中提到,他当知青时,大家都在传阅的《莫泊桑中短篇小说选集》便是由李青崖所译、上海新文艺出版社出版的——这个集子流传很广,一份全国图书馆调查显示,一直到上世纪80年代,它都是最受读者欢迎的外国文艺书籍之一。

法语译者袁筱一在《翻译史欠青崖先生一声“辛苦”》的序言末尾,谈到李青崖译本的文本特色时认为,放诸漫长翻译史中,那些欧化的句子和文白交杂时期的特殊用词,正是“对翻译的使命和目的地语言文化变迁的最忠实的记录”。在和陈子善等人的对谈中,她提到,像李青崖这样“认准一家翻译”,也是老一辈译者普遍的实践,这种翻译机制如今已难以实现。正有赖于这样孜孜矻矻的劳动,李青崖这些早期译者让翻译文学成为中国文学的一部分,因而,不会有“过时”一说。

重新钩沉发掘李青崖既丰富又纯粹的一生,着实要花费一番力气,但当了解之后,会发现这一切是值得的,且意义深窈。自上世纪90年代湖南文艺出版社之后,借今年这套重出的《李青崖译文集》,我们得以认识他、记住他,也通过那色彩别致的译笔,看到在中国翻译文学的草创期,外文与汉语交汇映照时是何种的形态,而那一代有志于启蒙的知识分子,又沿着怎样一条艰苦勤恳的大河顺流而下。

(本版人物图片由李巨川及亲属提供)